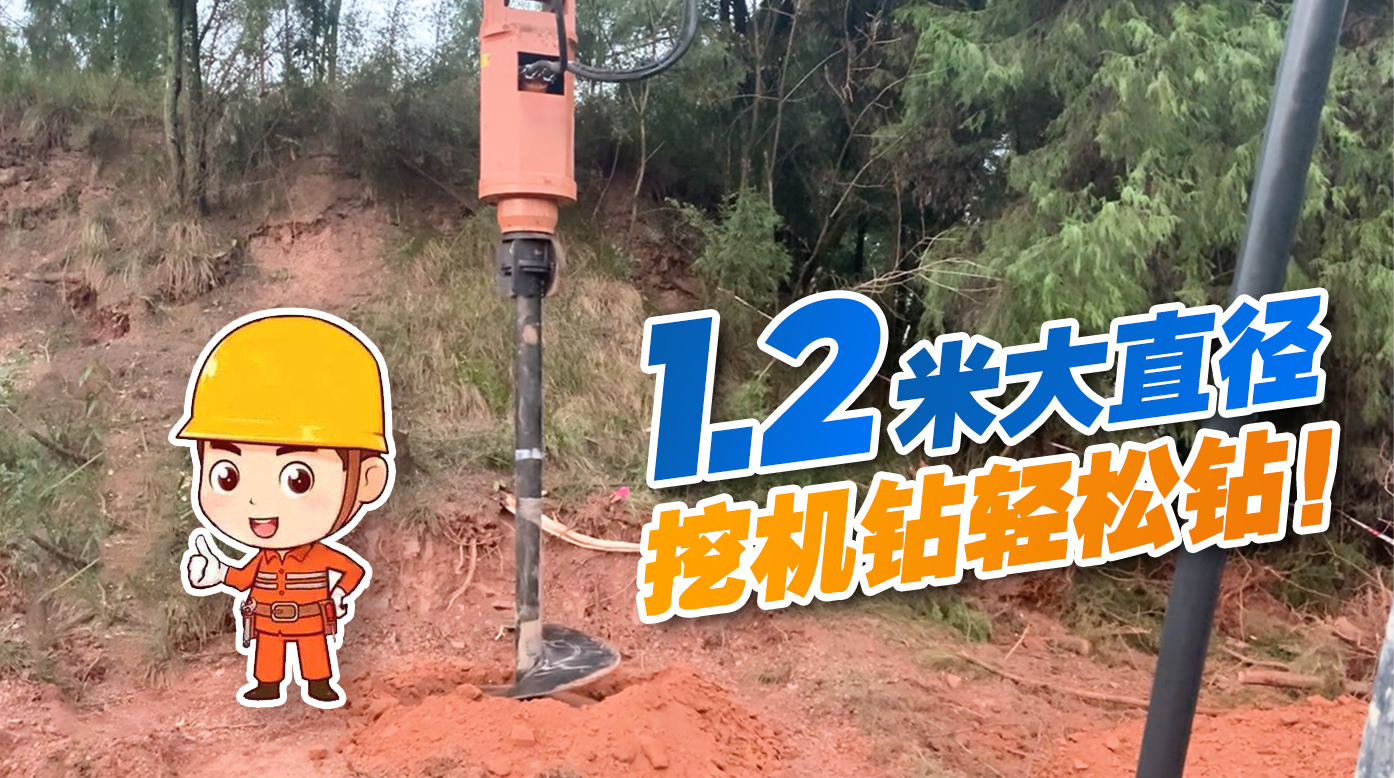

在工程建设领域,大型钻孔作业一直是施工难点之一,尤其是直径超过1米的深孔施工,传统方法往往面临效率低、成本高、安全性差等问题。然而,随着"挖改钻机"技术的成熟和大型钻具的创新应用,如今1.2米大直径钻孔已能轻松实现,这彻底改变了深基础施工的面貌。

所谓"挖改钻机",是指通过对普通挖掘机进行专业化改造,使其具备钻孔功能的技术方案。这种改造不仅保留了挖掘机原有的行走和动力系统,还通过加装专用钻杆、动力头和控制系统,使其变身为多功能工程机械。百度百科资料显示,挖改钻机最早应用于矿山开采领域,后逐渐拓展至建筑基础、桥梁桩基等工程场景。与传统专用钻机相比,挖改钻机具有三大显著优势:购置成本仅为专用钻机的1/3到1/2;转场灵活,特别适合复杂地形;维护保养体系与普通挖掘机通用,大大降低了使用门槛。

1.2米大直径钻具的技术突破是这一变革的核心。现代挖机钻采用高强度合金钢制造,通过优化齿排布和钻进角度设计,使钻进效率提升40%以上。某品牌产品实测数据显示,在中等硬度岩层中,其1.2米钻头平均钻进速度可达1.5米/小时,单日作业深度轻松突破12米。更值得关注的是,新型钻具采用模块化设计,通过更换不同规格的钻头,同一台设备可完成0.8米至1.5米多种直径的钻孔作业,极大提高了设备利用率。

在实际施工中,1.2米大直径挖机钻展现出惊人的适应能力。以某跨江大桥桩基工程为例,施工方采用挖改钻机配合1.2米钻具,在河床卵石层中创造了单孔深度38米的纪录。现场工程师介绍,传统冲击钻在该地层日均进尺不足3米,而挖机钻方案将效率提升至8-10米/天,且成孔垂直度偏差控制在0.5%以内,完全满足设计要求。这种高效率直接带来经济效益——该工程136根桩基提前42天完工,节省机械租赁和人工成本超过200万元。

安全性能的提升同样令人瞩目。传统大直径钻孔常需人工下井修孔,存在塌方、缺氧等安全隐患。而现代挖机钻采用全液压控制系统,操作手在驾驶室内即可完成全部作业,人员完全远离危险区域。某施工安全报告显示,采用挖机钻工艺后,桩基工程事故率下降82%,这得益于其三大安全设计:实时孔深监测系统可预警异常地质;自动纠偏功能防止钻杆卡死;紧急回提装置能在3秒内将钻头提升至安全高度。

从经济角度看,1.2米大直径挖机钻的综合效益显著。设备采购方面,国产主流品牌挖改钻机套机价格约85-120万元,仅为同规格旋挖钻机的1/4;能耗方面,实测数据显示其燃油消耗比传统工艺降低35%;人力成本方面,单机仅需1名操作手和1名辅助工,比传统班组减少4-5人。某基建上市公司财报披露,全面采用挖机钻工艺后,其桩基工程毛利率从12%提升至19%,这主要归功于设备利用率和劳动生产率的双重提升。

环保性能是这类设备的又一亮点。相比冲击钻的剧烈震动和噪声污染,挖机钻采用静压钻进原理,施工噪声控制在75分贝以下,完全满足城市夜间施工标准。其封闭式液压系统杜绝了油液泄漏风险,而创新的岩屑收集装置可使施工现场粉尘浓度降低90%。在某个生态敏感区的风电基础工程中,这种环保特性使其成为唯一获准采用的钻孔方案。

市场反馈印证了这一技术的广阔前景。据工程机械行业协会统计,2024年国内挖改钻机销量突破3800台,其中配置1.2米钻具的机型占比达43%,成为绝对主力。用户调研显示,87%的采购者将"大直径钻孔能力"列为首要考虑因素。某租赁公司经营者透露,其1.2米钻具设备的年使用天数高达280天,投资回报周期缩短至14个月,远优于其他工程机械。

技术演进仍在持续。最新研发的智能型挖机钻已配备5G远程操控系统,操作手可在千米外完成精准作业;AI地质识别系统能实时分析岩层变化并自动调整钻进参数;而新型耐磨材料的应用使钻头寿命延长至3000延米以上。行业专家预测,随着"双碳"战略推进,电动化挖机钻将成为下一个技术爆发点,某品牌即将发布的纯电机型据称充电1小时可连续作业8小时,将彻底解决偏远地区供油难题。

当然,这项技术也存在一定局限性。在超硬岩层(抗压强度>150MPa)中,其钻进效率仍落后于专业潜孔钻机;对于深度超过50米的超深孔,也需要特殊设计的加长钻杆。但总体而言,1.2米大直径挖机钻已经改写了基础施工的技术经济指标,使"轻松钻"从愿景变为现实。正如某资深项目经理所言:"过去看到1.2米孔径的图纸就头疼,现在有了这些'变形金刚',再大的孔径也敢接了。"

从更宏观的视角看,挖机钻技术的普及正在重塑工程施工模式。其模块化特性催生了新型设备租赁业态,小型施工队也能承接大型桩基项目;智能化发展推动着传统建筑业向高端制造转型;而效率提升则直接加速了各类基建项目的落地进程。可以预见,随着技术迭代和应用场景拓展,1.2米或许只是起点,更大直径、更深孔深的"轻松钻"时代正在到来。